Fondation de cités et des Alexandrie

Comment unifier et donner une physionomie unitaire aux territoires conquis tout en respectant leurs particularités ? La réponse d’Alexandre semble être originale. En réalité, elle correspond à la nature des empires de l’Antiquité qui ne connaissent pas de frontières bien délimitées, surveillées par des sentinelles armées et des douaniers zélés. La réponse d’Alexandre consiste à « fonder des cités qui d’un bout à l’autre de l’Empire portent fièrement son nom » (1)

Accoutumer les Barbares à l’hellénisme

La culture hellénique ne pourra vraiment toucher les Barbares que s’ils s’accoutument, eux aussi, à une vie politique, au sens grec du mot ; et le seul moyen de les y préparer sera de faire surgir un peu partout de nouvelles cités grecques, dont l’éclat, les mœurs et les lois les attireront pour les policer. (2)

Sept villes d’Alexandrie sont à attribuer à l’initiative personnelle d’Alexandre, véritables fondations de caractère politique, militaire et commercial, assumant les trois grandes fonctions des sociétés indo-européennes et groupant trois sortes de populations. Ce sont :

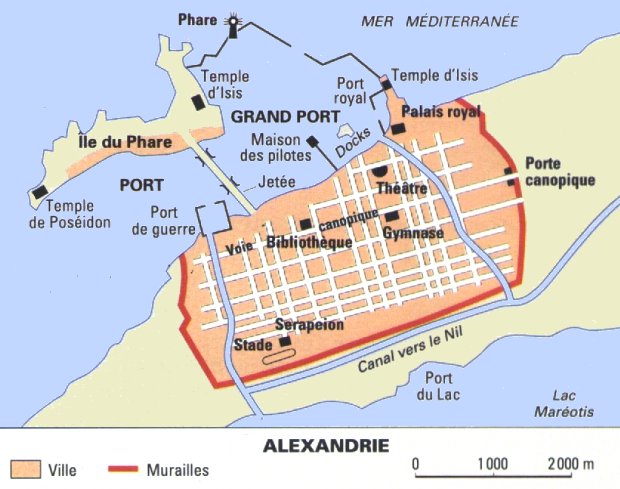

- Alexandrie d’Égypte, bâtie entre Pharos et Rhakotis, en janvier 331,

- Alexandrie du « Caucase » (indien) ou du mont Paropamisos, à Begram, en décembre 330,

- Alexandrie d’Oxiane, sur l’Oxos (Amou Darya), à Termez, en juin-juillet 329,

- Alexandrie Eskhatè, ou de l’Iaxarte (Syr Darya) à Leninabad, en octobre 329,

- Alexandrie des Sogdes, ou de l’Indus, près de Sukkur, au début de 325,

- Alexandrie des Orites, vers l’embouchure du Purali, en septembre 325

- Alexandrie de Susiane, au fond du golfe Persique, en avril-mai 324 (3)

Plan d’Alexandrie à l’époque hellénistique

Caractéristiques de la cité grecque

La cité est nécessairement un État de petites dimensions. Au reste, pour la définir, le territoire ne compte guère. L’essentiel, ce sont les citoyens, le peuple, le dèmos. C’est donc au groupe des citoyens que la conception grecque impose d’assez étroites limites. Une dizaine de milliers au maximum, tel est encore l’idéal des philosophes du IVe siècle (5 040 même pour Platon) qui, expressément ou non, reprochent à Athènes d’en réunir davantage : « On ne peut faire une cité avec 10 hommes, écrit Aristote, mais avec 100 000 il n’y a pas de cité non plus. »

Cette limitation n’a évidemment d’autre raison d’être que la volonté de permettre à chaque citoyen de connaître personnellement chacun des autres, non seulement au physique, mais encore au moral, dans sa façon et ses moyens de vivre, dans ses attaches familiales et son activité presque quotidienne. (4)

La fondation de cités : une concession du pouvoir royal

On apprécie mieux encore le désintéressement de cet effort d’urbanisation à l’époque hellénistique lorsqu’on n’oublie pas qu’une cité, par définition, possède un minimum de libertés, administratives sinon politiques, au sens fort du mot. C’est sur des terres qui relèvent de son autorité absolue que le roi établit la cité : il abandonne donc, à cette fin, une part de sa souveraineté. Et sans doute, tout n’est pas pour lui perte sèche.

La ville nouvelle, où il installe une garnison, constitue un point d’appui devant lequel l’invasion ennemie piétinera. La cité lui paie tribut ; elle suscite le développement économique de la région où elle s’élève et, à plus ou moins brève échéance, les recettes fiscales en ressentiront l’heureux effet.

Mais cela ne compense pas l’atteinte portée au pouvoir royal, auparavant immédiat, désormais contraint de compter avec un organisme doté d’un statut. L’administration directe disparaît et le roi doit user de diplomatie à l’égard de ses propres sujets. Là où il lui suffisait de lancer un ordre pour établir une nouvelle taxe, exiger une prestation ou obtenir des recrues, il faut se montrer généreux ou ruser pour sauvegarder son influence et son prestige, équilibrer l’autonomie laissée aux organismes municipaux par la surveillance d’un « préposé », l’épistatès, spéculer sur le loyalisme et sur la crainte des citoyens pour obtenir leur concours en cas de guerre ou simplement éviter une révolte.

C’est donc, en réalité, la structure même du royaume qui se trouve bouleversée par la multiplication des cités. Menée jusqu’à son terme, l’urbanisation à la grecque aboutirait à une association de petits États autonomes et juxtaposés, au-dessus desquels le roi ne serait que l’élément fédérateur, chargé de maintenir l’union et de diriger les affaires communes, c’est-à-dire la diplomatie et la guerre. (4)

(1) Franco Ferrarotti - L’énigme d’Alexandre

(2) Pierre Jouguet - L’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’Orient

(3) Paul Faure - Alexandre

(4) André Aymard, Jeannine Auboyer - L’Orient et la Grèce antique

Ajouter à mes favoris Recommander ce site par mail Haut de page

Cet article vous a plu, ou vous appréciez ce site : dites-le en cliquant ci-contre sur le bouton "Suivre la page" : |