La gloire et la renommée d’Alexandre

Macédonien, Alexandre est élevé dans la culture grecque classique. Son précepteur le plus fameux se nomme Aristote et selon Plutarque (Sur la fortune d’Alexandre, I, 3), c’est à Aristote, plus qu’à Philippe, qu’il doit ses ressources quand il marche contre les Perses. La nuit, près de lui, une édition de l’Iliade corrigée de la main d’Aristote, la recension que le philosophe avait faite du poème et qu’on appelle, dit Plutarque (VIe d’Alexandre, 8, 2), « l’édition de la cassette ». Alexandre, selon le témoignage d’Onésicrite, l’a toujours à son chevet, avec son épée.

À l’époque d’Alexandre, la guerre de Troie remonte déjà aux temps anciens, presque mythiques, mais l’héroïsme qu’exalte Homère dans son épopée imprègne toujours profondément la civilisation grecque où s’épanouit Alexandre.

En un sens, Alexandre se vit en nouvel Achille.

L’Iliade : doctrine de la guerre et matrice du héros

L’Iliade est considérée par Aristote comme un ouvrage de tactique et de stratégie, un traité d’art et de science de la guerre appliqué à un cas concret, la guerre de Troie : en nous la contant, Homère qui ne formule pas explicitement les principes d’un art de la guerre, nous expose cependant comment les Grecs ont vaincu et ont pu rentrer chez eux. Alexandre y trouve la « doctrine homérique de la guerre » : le chef doit exalter le courage des combattants, chercher les moyens de vaincre en ménageant le plus possible la vie de ses hommes, et frapper là où l’ennemi est affaibli. (1)

La gloire impérissable des héros

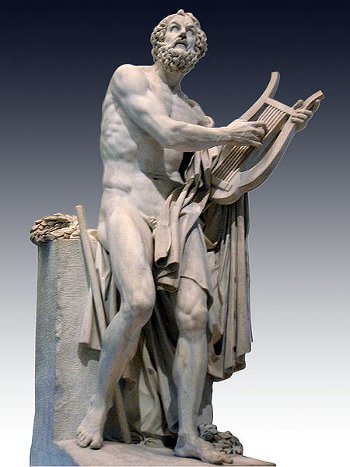

La vie brève, l’exploit, la belle mort ne prennent sens que dans la mesure où, trouvant place dans un chant prêt à les accueillir pour les magnifier, ils confèrent au héros lui-même le privilège d’être aoídimos, sujet de chant, digne d’être chanté. (2)

Le kleos, renom, est un mot clé pour l’univers héroïque. C’est la récompense, le fruit des peines du héros. (…) Mais en même temps, seul le chanteur a pouvoir d’octroyer un renom, faute de quoi les héros cesseraient d’exister auprès des générations futures. (3)

Son corps disparu, évanoui, que reste-t-il ici-bas du héros ? Deux choses. D’abord le sêma, ou mnêma, la stèle, le mémorial funéraire érigé sur son tombeau et qui rappellera aux hommes à venir, dans la suite des générations, son nom, son renom, ses exploits.(…) En second lieu et parallèlement au monument funéraire, le chant louangeur, mémoire fidèle des hauts faits. Sans cesse conservée et reprise dans la tradition orale, la parole poétique, en célébrant les exploits des guerriers d’antan, les arrache à l’anonymat de la mort où s’évanouit, dans la nuit de l’Hadès, le commun des hommes ; par leur constante remémoration au fil de la récitation épique, elle fait de ces disparus, les « héros brillants » dont la figure, toujours présente à l’esprit des vivants, rayonne d’un éclat que rien ne peut flétrir : celui du kléos áphthiton, la « gloire impérissable ».

En tant que personnage héroïque, Achille n’a d’existence pour lui-même que dans le miroir du chant qui lui renvoie sa propre image, et qui la lui renvoie sous forme de kleos, de ces exploits auxquels il a choisi de sacrifier sa vie pour devenir à jamais cet Achille que chante Homère dans l’Iliade, et que tous les Grecs chanteront après lui. (2)

La poésie, miroir des actions

[Selon Pindare, le pouvoir du chant poétique] peut seul empêcher que la valeur ne demeure à jamais cachée dans l’obscurité : « Pour les belles actions nous ne connaissons qu’une sorte de miroir ; c’est lorsque, grâce à Mnémosyné au cercle brillant, elles trouvent le prix de leurs peines dans le chant glorieux des paroles. » (…)

Le verbe poétique qui s’empare des exploits et les rend mémorables les « donne à voir » en même temps qu’il les donne à entendre. Simonide avait dit pareillement : « La parole est l’image des actions. » II conférait ainsi au chant une réalité matérielle semblable à celle des images produites par les peintres et les sculpteurs, et soulignait, par cette assimilation, sa permanence et sa solidité.

Avec la métaphore du miroir, Pindare met d’abord l’accent sur l’aspect esthétique de la mémorisation poétique. Toute présentation à un public implique une préparation. Comme pour une femme s’apprêtant à paraître et à plaire, le poème exige mise en ordre, embellissement, toilette et parure, notions que désigne le terme kosmos. (…)

[Pour Pindare], c’est dans le miroir que se trouve la seule vérité. Sans l’éclairage glorieux que projette sur les belles actions la mère des Muses, Mémoire « au cercle luisant » - le terme liparampukos joue sur la circularité parallèle du diadème et des miroirs brillants -, les plus hauts faits, plongés dans les ténèbres, n’ont pas d’existence. Les images sonores du chant poétique leur donnent substance et consistance : en les faisant voir, elles les font vivre, elles les rendent intelligibles, elles les intègrent au cosmos. (4)

(1) Olivier Battistini - Dictionnaire raisonné d’Alexandre le Grand

(2) Jean-Pierre Venant - L’individu, la mort, l’amour

(3) James Redfield - La tragédie d'Hector

(4) Jean-Pierre Vernant / Françoise Frontisi-Ducroux - Dans l’œil du miroir

Ajouter à mes favoris Recommander ce site par mail Haut de page

Cet article vous a plu, ou vous appréciez ce site : dites-le en cliquant ci-contre sur le bouton "Suivre la page" : |