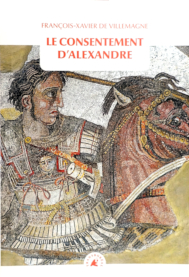

Alexandre : un roi philosophe

À l’exemple et d’après Onésicrite, Plutarque fait d’Alexandre un philosophe : il a été formé par les leçons d’Aristote, sa force il la doit à la philosophie ; il accorde, dans son entourage, une place de choix aux philosophes : on rapporte « qu’il considéra Anaxarque comme le plus précieux de tous ses amis, qu’il donna dix mille pièces d’or à Pyrrhon d’Élis la première fois qu’il le rencontra, qu’il fit présent de cinquante talents à Xénocrate ». (1)

Un philosophe en action

Il est vrai qu’Alexandre n’a rien écrit, mais les philosophes les plus célèbres, tels Pythagore et Socrate, non plus, ce qui compte étant « ce qu’ils ont dit, la façon dont ils ont vécu, ce qu’ils ont enseigné » ; il a pratiqué la véritable philosophie qui consiste en actions, et c’est ce que signifie le mot qu’il répétait parfois : « Si je n’étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène », c’est-à-dire : si je ne pratiquais pas la philosophie par mes actions (erga), je la professerais dans mes discours (logoi).

Alexandre le Grand et Diogène

Si la philosophie tire sa plus grande gloire de former et de polir les esprits, qui peut, à plus juste titre, prétendre au titre de philosophe, qu’un prince qui a civilisé tant de nations ?

Le projet qui inspira son entreprise fut un projet philosophique, car il tendait à faire l’unité du genre humain, et à réaliser cet État universel, dont Zénon, le fondateur de l’École stoïcienne, ; devait ensuite faire la théorie dans sa République « tant admirée ».

« La pensée directrice de l’expédition, continue Plutarque, montre dans Alexandre un philosophe, dont ce fut le dessein d’unir tous les hommes par les liens de la concorde (homonoia), de la paix et d’un commerce mutuel. » Interprétation qui permet de donner à certains faits toute leur valeur : la nouveauté de la politique d’Alexandre à l’égard des « Barbares » — qu’il se refuse à traiter « despotiquement », malgré le conseil d’Aristote —, sa volonté d’instaurer la collaboration, la fraternité et la concorde entre les Macédoniens et les Perses, son rêve peut-être d’une homonoia plus large embrassant les peuples de la terre entière, ses tentatives eugéniques de mélange des races, son respect de l’individualité des peuples, de leurs usages et de leurs lois nationales, son entière tolérance (il est vrai tout à fait grecque) envers leurs dieux, la diffusion de la culture et de la langue grecques en vue de la participation de tous à la communauté universelle, une monnaie unique imposée à l’Empire, etc. (1)

Une philosophie ne vaut que si elle est mise en pratique

Aristote : détail de « L’école d’Athènes »

fresque de Raphaël - musée du Vatican

Les Grecs ne jugent pas le philosophe seulement sur ce qu’il dit mais sur ce qu’il est : conforme-t-il sa vie à ses propos, ou non ? Autrement dit, ils ne veulent pas seulement un « philosophe » (qui s’en tiendrait à des paroles) mais un « sage ». Un sage : ce que Calanos a été pour Pyrrhon, Pyrrhon pour Timon. Un sage ? une présence, un homme qui, par le fait d’être là, ébranle notre quotidienneté, nous oblige à remonter à l’origine de nous-même, de nos choix, de notre être-au-monde.(…)

On ne rend pas crédible ce que l’on dit en ajoutant indéfiniment des mots à d’autres mots, mais en allant au-delà des mots — qui ne sont là que pour se faire oublier. Il faut changer de plan, fournir la preuve expérimentale, montrer que l’on est philosophe dans sa façon de vivre et de mourir.

L’action d’Alexandre fait surgir un nouveau monde humain. Elle est donc arbitraire, car elle ne peut se justifier à partir de ce qui est déjà, puisqu’elle le renverse, ni à partir de ce qui n’est pas encore, puisque la fonction de justification qui est la raison commune ne le reconnaîtra qu’après coup. « L’action était pour Alexandre, dit Droysen, ce que la pensée était pour Aristote. » (1)

(1) Marcel Conche - Pyrrhon ou l’apparence

Ajouter à mes favoris Recommander ce site par mail Haut de page

Cet article vous a plu, ou vous appréciez ce site : dites-le en cliquant ci-contre sur le bouton "Suivre la page" : |