Rapprochement de l’Orient et de l’Occident

La rencontre entre Orient et Occident se reflète dans la littérature grecque bien avant l’époque d’Alexandre le Grand. Ainsi, au Ve siècle avant Jésus-Christ, le poète tragique Euripide évoque-t-il le mélange entre Grecs et Barbares dans l’Asie du Grand Roi :

« J’ai quitté les champs riches en or de la Lydie et ceux de la Phrygie pour gagner les plateaux de la Perse brûlés par le soleil, les murailles de Bactriane, le pays des Mèdes aux hivers glacés, l’Arabie heureuse et toute l’Asie, qui s’étend au long des flots salés et écumants, l’Asie où les Grecs mêlés aux Barbares peuplent des villes aux solides remparts. » (1)

Alexandre voulait s’intégrer lui-même, et les Macédoniens avec lui, à la tradition achéménide

Alexandre se posa en successeur des Achéménides, il adopta certains éléments du cérémonial perse, il laissa subsister le système administratif perse, il maintint en place du personnel iranien, il s’efforça enfin de mettre sur le même pied ses Macédoniens et l’élite de ses vaincus iraniens : il est clair qu’il n’entendait pas imposer à l’ancien Empire perse un despotisme étranger, mais s’intégrer lui-même, et les Macédoniens avec lui, à la tradition achéménide. (2)

Toutefois, la tentative d’Alexandre pour fondre les Macédoniens et les Perses (et non, de façon générale, les Hellènes et les Barbares !) n’eut guère de lendemain.

La diffusion de l’hellénisme en Orient ne doit rien à une attitude « missionnaire » des Hellènes qui semblent bien plutôt avoir cherché à garder les distances – celles qui séparaient le peuple conquérant des peuples soumis. (2)

Avec l’alexandrinisme, il n’y a ni vainqueurs ni vaincus

La Grèce n’est pas la seule bénéficiaire des victoires militaires d’Alexandre car elles ont engendré une nouvelle civilisation fondée sur la fusion entre les modes de vie de l’Orient et de l’Occident. Avec l’alexandrinisme, il n’y a ni vainqueurs ni vaincus, mais au contraire un processus d’assimilation réciproque entre deux grandes cultures, basé sur un échange d’expériences et de valeurs partagées.

La polis, cadenassée et fermée sur elle-même, était parvenue à un état de crise chronique tandis qu’Alexandre faisait naître un grand espace culturel et commercial doté d’un système monétaire unifié dans une structure fondamentalement universaliste. Son centre vital était alimenté par les villes portuaires, c’est-à-dire les diverses « Alexandrie » fondées pour garantir un réseau très étendu de connexions qui auraient favorisé, voir rendu nécessaire, le progressif amalgame linguistique (la koiné), culturel et ethnique des populations. (3)

La rapidité de la conquête a imposé la réconciliation gréco-perse

Dans toutes les villes où il était passé, ainsi que dans les cités qu’il avait fondées lui-même — à Éphèse, à Sardes, à Tyr, à Alexandrie-d’Égypte — il avait dû laisser de petites garnisons pour y maintenir l’ordre et assurer ses communications avec la Grèce. Cette façon de procéder lui avait permis de tirer le meilleur parti possible des vétérans et des éclopés qui auraient risqué, autrement, de ralentir son avance. Mais elle avait réduit d’autant le volume de ses phalanges. Leurs effectifs fondaient d’étape en étape et il ne fallait pas songer à faire venir de nouveaux renforts de Grèce avant plusieurs années.

Pouvait-il espérer tenir en respect des multitudes énormes avec une poignée de jeunes gens dont le nombre allait en décroissant et dont la moyenne d’âge ne dépassait pas vingt-quatre ans ? C’était impossible. De deux choses l’une : ou bien l’ampleur même de sa conquête l’obligerait à s’arrêter ; ou bien il fallait associer les populations autochtones à son administration.

La réconciliation gréco-perse n’était ni une chimère, ni une vue de l’esprit : c’était une nécessité. (4)

Alexandre sait gagner l’allégeance des anciens fidèles de Darius

Si les Perses constituent une communauté ethno-culturelle très homogène, ils ne sont pas constitués en nation. Leur loyauté à l’égard du Grand Roi est fondée sur des rapports d’homme à homme, qui peuvent se transférer sur un autre personnage, doué du prestige de la victoire. Dès lors que les défaites militaires s’accumulent, des hommes comme Mazée et Aboulitès, à la suite de Mithrénès, sont anxieux de conserver leur situation de prestige et leurs privilèges économiques.

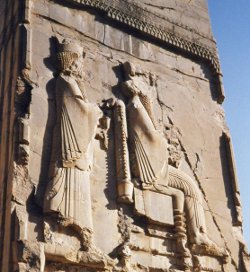

Garde royal de Darius ou Xerxès - Iran - Ve siècle avant J.-C.

Musée de l’Ermitage – Saint-Pétersbourg

Or, face à eux, Alexandre a compris depuis longtemps (avant même son débarquement) que la défaite politique de l’Empire achéménide passait par la reproduction des rapports dons/services, qui avaient, de tout temps, cimenté l’alliance étroite entre le Grand Roi et l’aristocratie perse - selon des modalités assez comparables à celles que l’on connaît dans la Macédoine de Philippe et d’Alexandre (cf. Arrien I, 5.4 et Plutarque, Eum. 8.12).

Celui-ci a su créer les conditions de l’adéquation entre ses propres ambitions et la volonté des nobles de ne pas disparaître dans la tourmente.

Même si un cercle d’aristocrates est resté fidèle au Grand Roi jusqu’au bout, leur attitude ne vient pas en contradiction avec la tendance générale. Le succès d’Alexandre ne se mesure pas simplement au nombre des ralliés : il a su attirer à lui des hommes qui, tels Mazée ou Aboulitès, tenaient des postes clefs dans un moment stratégique décisif, et qui donc pouvaient faire pencher le rapport de forces dans un sens ou dans l’autre. (5)

(1) Euripide - Les Bacchantes

(2) Edouard Will - Le monde grec et l’Orient

(3) Franco Ferrarotti - L’énigme d’Alexandre

(4) Jacques Benoist-Méchin - Alexandre le Grand

(5) Pierre Briant - Histoire de l’empire perse

Ajouter à mes favoris Recommander ce site par mail Haut de page

Cet article vous a plu, ou vous appréciez ce site : dites-le en cliquant ci-contre sur le bouton "Suivre la page" : |